La cocina contada

Por Ciro Bianchi Ross

De la natilla se habla en Paradiso (1966). Doña Augusta, la abuela de José Cemí, mantiene, pese a sus años, el orgullo de «dulcera» y se siente incontrovertible en lo que a almíbares y a pastas se refiere. Muy pronto, en las páginas iniciales de la novela, Augusta y su hija Rialta conversan sobre la repostería cubana y aluden a las yemas dobles y a la natilla, «no como las que se comen hoy, que parecen de fonda, sino de las que tienen algo de flan, algo de pudín».

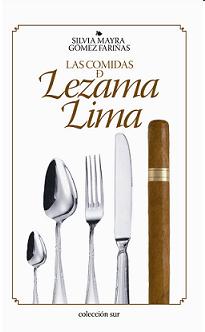

A la hora de preparar la natilla, lo primero en lo que repara Augusta es en la canela. Inquiere acerca de su procedencia, la olfatea largamente, recorre su superficie con los dedos… Con la vainilla se demora aún más. Abre el frasco y lo deja gotear en su pañuelo, lo huele a ratos, a intervalos fijos, hasta que los envíos de esa esencia mareante se extinguen. Era entonces, recuerda Lezama, cuando dictaminaba si se trataba de una vainilla que podía participar en la mezcla de un dulce de su elaboración. Si no, tiraba el frasquito abierto sobre la hierba del jardín, declarándola tosca e inservible. Entonces:

«Se volvía con un imperio cariñoso, nota cuya fineza última parecía ser su acorde más manifestado, y le decía al Coronel: Prepara las planchas para quemar el merengue, que ya falta poco para pintarle los bigotes al Mont Blanc —decía riéndose casi invisiblemente, pero entreabriendo que hacer un dulce era llevar la casa hasta la suprema esencia—. No vayan a batir los huevos mezclados con la leche, sino aparte, hay que unir los dos batidos por separado, para que crezca cada uno por su parte, y después unir eso que de los dos ha crecido.

Después sometía la suma de tantas delicias al fuego, viendo la señora Augusta cómo comenzaba a hervir, cómo se iba empastando hasta formar las piezas amarillas de cerámica, que se servían en platos de un fondo rojo oscuro, rojo surgido de la noche».

Rialta, hija de Augusta y madre de José Cemí, vigila paso a paso el desenvolvimiento de la casa y no descuida el quehacer de su cocinero Juan Izquierdo. Cómo va ese quimbombó, pregunta en una ocasión y grande es su disgusto cuando constata que Izquierdo ha elaborado ese plato con camarones chinos y camarones frescos. El cocinero se justifica:

«-Señora, el camarón chino es para espesar el sabor de la salsa, mientras que el fresco es como las bolas de plátano o los muslos de pollo que en algunas mesas también le echan al quimbombó, que así le van dando cierto sabor de ajiaco exótico».

Rialta lo interrumpe. Sin perder su aplomo, saca al cocinero de sus casillas cuando le espeta: «Tanta refistolería no le viene bien a algunos platos criollos».

Muere el coronel José Eugenio Cemí en plena juventud —33 años. La casa se ensombrece y la mesa se despuebla. Rialta y sus hijos deben vivir de una pensión. Baldovina, la sirvienta española, asume todas las tareas domésticas.

José Cemí…«Después de una noche de asma disfrutaba de una especie de cansancio voluptuoso. Se quedaba en su casa y observaba el crecimiento del trabajo casero, desde Baldovina dando los primeros plumerazos a las persianas de la sala, las ondas delatorias del sofrito, el condimento milenario del ajo y del aceite para hacer una sopa que le producía los mismos efectos del baño matinal en la tibiedad de las rodajas de pan absorbiendo el aceite. Al sentarse a la mesa para almorzar tuvo una dicha, semejante a la reiteración del ritmo estelar de la frase de Goethe, vio una taza de caldo muy espeso, hecho con el ajiaco almorzado el día anterior. Baldovina pasaba todas las viandas por la maquinilla de moler, junto con la carne de puerco y el tasajo: el resultado era opimo, un caldo que tenía la gama gustativa de un almuerzo saboreado por sorbos espaciados. Cuando llegaron las torrejas como postre….»

El momento culminante de Paradiso con relación a la cocina cubana será el de la cena familiar que auspicia doña Augusta. Leticia, su hija, el doctor Santurce, su esposo, y los hijos de ambos, llegan a visitarla y ella toma de pretexto la visita para reunir a toda la familia en torno a la mesa de su casa del Paseo del Prado.

«Doña Augusta se había preocupado de que la comida ofrecida tuviese de día excepcional, pero sin perder la sencillez familiar. La calidad excepcional se mostraba en el mantel de encaje, en la vajilla de un redondel verde que seguía el contorno de todas las piezas, limitado el círculo verde por los filetes dorados. El esmalte blanco, bruñido especialmente para destellar en esa comida, recogía en la variedad de los reflejos la diversidad de los rostros asomados al fugitivo deslizarse de su propia imagen».

Es un mantel color crema que recuerda la época de las gorgueras y las walonas. Augusta lo heredó de su madre y lo muestra solo en ocasiones muy especiales. Para ella tiene volantes visos de magia, y la delicada paciencia que evidencia su composición, le hace pensar en noches infinitas durante las cuales las abejas segregaron una estalactita de hilos entrecruzados fabulosos. Sobre ese mantel luce la perfección del esmalte de la vajilla con sus contornos de un verde quemado y que consigue el efecto de una hoja reposada en la mitad del cuerno menguante lunar.

El primer plato es una sopa de plátanos a la que Augusta añadió un poco de tapioca a fin de que los comensales se sientan niños de nuevo. El segundo plato consiste en un soufflé de mariscos ornado en la superficie por una cuadrilla de langostinos, dispuestos en coro, unidos por parejas, distribuyendo sus pinzas el humo brotante de la masa apretada como un coral blanco.

Conforman el soufflé una pasta de camarones «gigantomas», el pescado llamado emperador, que Augusta emplea para mitigar el cansancio que provoca la reiteración del pargo, y langostas que muestran el asombro cárdeno con que sus carapachos recibieron la interrogación de la linterna que les quemó los ojos saltones.

Después de ese plato de tan lograda apariencia de colores abiertos, semejante a un flamígero muy cerca ya de un barroco que permanece gótico por el horneo de la masa y por las alegorías que esboza el langostino, Augusta quiso que el ritmo de la comida se remansara en una ensalada de remolacha que recibía el espatulazo amarillo de la mayonesa, cruzada con espárragos.

El cuarto plato es un pavo relleno, un pavón sobredorado con la aspereza de sus extremidades suavizada por la mantequilla y con una pechuga capaz de ceñir todo el apetito de la familia y guardarlo en un arca de la alianza. El relleno se preparó con almendras que se desbaratarán en la boca y ciruelas que parecían crecer de nuevo con la provocada segregación del paladar. Los mayores prueban solo algunas lascas de la carne, pero no perdonan el relleno. Los muchachos, en la mesa aledaña, acrecen su gula en torno al almohadón de la pechuga.

«Al final de la comida, doña Augusta quiso mostrar una travesura en el postre. Presentó en las copas de champagne la más deliciosa crema helada. Después que la familia mostró su más rendido acatamiento al postre sorpresivo, doña Augusta regaló la receta: -Son las cosas sencillas —dijo— que podemos hacer en la cocina cubana, la repostería más fácil, y que enseguida el paladar declara incomparables. Un coco rallado en conserva, más otra conserva de piña rallada, unidas a la mitad con otra lata de leche condensada, y llega entonces el hada, la viejita Marie Brizand, para rociar con su anisete la crema olorosa. Al refrigerador, se sirve cuando esté bien fría. Luego la vamos saboreando, recibiendo los elogios de los otros comensales que piden con insistencia el bis, como cuando oímos alguna pavana de Luily».

Al postre siguen las frutas. Luego, el café y los puros. Algo muy cubano en la época en que tiene lugar la escena —década de 1920— y después: la abuela Augusta, discretamente, eliminó los vinos de la cena; prefiere evitarlos para no encender discusiones excesivas ya que cualquier nimiedad hubiera engendrado un hormigueo bajo la advocación de Pólemos entre los comensales masculinos adultos.

No se encuentran en la obra de nuestros costumbristas páginas deslumbrantes sobre la cocina cubana, afirma el escritor Lisandro Otero. No las hay en las estampas de Luis Victoriano Betancourt, en las de Anselmo Suárez y Romero ni en las del Lugareño. Sentencia Otero: «No hemos tenido a nuestro Brillat Savarin».

Tampoco parecen abundar en la narrativa. Antón Arrufat se acerca al tema en «El menú de los personajes», pero es aún una zona que permanece sin desbrozar. «No comen los señores igual que los esclavos… La disposición de una mesa se relaciona con un modo de vida, tanto como las maneras a la hora de comer y la confección de las comidas», expresa Arrufat. Añade:

«Los personajes toman su desayuno o se sientan a almorzar. Pero desayuno y almuerzo no son más que términos abstractos. Corto fue el desayuno, dice Ramón de Palma. O la comida se concluyó muy noche, sin decir en qué consistieron. Si hay un espléndido almuerzo, ignora el lector en qué consistieron sus esplendideces. Y tanto nos hubiera gustado conocer en detalle lo que comía el esclavo Sab o la pareja de amantes Claudio y Aurora. ¿De qué platos estuvo compuesta esa comida tan larga, que vino a terminar entrada la noche? Ya no podemos saberlo».

El lector se queda también con las ganas de enterarse qué comían los protagonistas de Mi tío el empleado (1887) la importante novela de Ramón Meza, y adentrarse así en los gustos culinarios de la burocracia colonial. Carlos Enríquez alude a la comida de los campesinos en su Tilín García (1939) en tanto que en Las honradas (1917) y Las impuras (1919) las novelas esenciales de Miguel de Carrión, el menú se hace prácticamente internacional.

La mesa cubana, espléndida en Cecilia Valdés (1882) de Cirilo Villaverde, y en los relatos de viajeros y memorialistas, se ensombrece, ya en la época republicana, con Juan Criollo, de Carlos Loveira. Juan, el protagonista de la obra, es un muchacho humildísimo, traído y llevado, sin brújula, por las contingencias de la vida. Goza de algunos respiros, como cuando don Roberto, aquel personaje que muere luego de una copiosa ingestión de ropa vieja y que fue amante de su madre, lo acoge en su casa, pero parece condenado a un hambre sin tregua hasta que incursiona, con éxito, en la política.

Juan Cabrera —Juan Criollo, esto es, Juan Pueblo— vive solo con su madre. El padre ha muerto y deben «agarrarse cada día más desesperadamente a todas las tablas de salvación de la pobreza extremada».

«Almuerzos de boniatos salcochados, o de arroz en blanco, o de harina de maíz al agua pura, o cualquier otro de esos criollos alimentos que llenan mucho y nutren poco, arraigados en el país por un negro pasado de esclavitud. Cenas de café y pan, cuando no compartían los bodrios, por el estilo de los anteriores, de dos o tres vecinos, algunos grados menos miserables que la madre y el huérfano, o cuando no participaban estos de las sobras de comida rica, traídas… por una negra cocinera… sobras amontonadas en una lata que había sido de manteca…»

A veces, la madre allega algunos centavos y hay en la casa desayuno de café con leche y pan —« ¡suspirados panecillos franceses, tostaditos y olorosos!— pero son más los días en que madre e hijo se benefician con los restos del puchero de los enfermos que les obsequian las monjas que atienden el hospital Reina Mercedes y la leprosería de San Lázaro; o Juan corre a la batería de Santa Clara a mendigar las sobras de pan y rancho de los soldados. Al fin, comienza a trabajar. Es todavía un niño, pero ya lustra zapatos, vocea periódicos, pega carteles en los muros, y la retribución que obtiene por tan modestos empleos permite que se harte de cajitas premiadas que es el simpático e inexplicable nombre que se daba a las frituras de bacalao en los puestos de chinos, o de queques, acompañado de un trozo de dulce de pasta de guayaba que se expendía en cualquier bodega de la Isla.

En una ocasión don Roberto sorprende a Juan Criollo embobado frente a la vidriera de dulces del café Europa, en la calle Obispo, y adquiere para él matagallegos y piononos, que era un dulce de panetela y crema, cilíndrico, llamado también Pío IX, sin que nadie precise, antes ni ahora, su relación con el Sumo Pontífice de igual nombre, que reinó entre 1846 y 1878 y proclamó los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad papal. ¿Es el matagallegos el mismo dulce que se conocería luego como matahambre o matambre y que se elabora con harina de yuca, huevo, azúcar y manteca de puerco y se cubre con ajonjolí?

Sobreviene el intermedio de Juan Criollo como recogido en la casona de don Roberto. El festín, sin embargo, no es eterno pues saldrá de allí desterrado a la finca familiar. Viaja a México y regresa, instaurada ya la República, a padecer su hambre de siempre, que mal saciaba con tazas de café con leche, desayunos de arroz con frijoles a la una de la tarde o a las ocho de la noche y sándwiches de dulce de pasta de guayaba, el típico y corriente pan con guayaba —pan con timba— que muchos, no sin humor, llamaban pan con jamón cubano.

Dios aprieta, pero no ahoga. Julián, el amigo de Juan desde la niñez, se «metió» a político y le regala un almuerzo de vez en cuando. Trata de convencerlo de que siga sus pasos y medre a costa de la República naciente, pero Juan Cabrera —Juan Criollo, Juan Pueblo, Juan Bobo— se niega. Vive, ya casado, de su sueldo de empleado público que le impone recurrir, los fines de mes, al arroz con bacalao, la harina con camarones secos, a la sopa de papas, huesos y fideos… hasta que decide seguir las recomendaciones de Julián. La resonancia que va adquiriendo su quehacer periodístico le permite saltar a la política y logra un acta de Representante a la Cámara. Al concluir la novela —Juan tiene puesto ya un pie en el Senado— los dos amigos se reúnen a fin de celebrar con un almuerzo los triunfos de la vida. Carlos Loveira no alude a los platos que degustan, pero sí precisa que conversan «con el Benedictino encima del cocktail y el Sauternes».

Es internacional la cocina en «Ostras interrogadas», cuento que Guillermo Cabrera Infante incluye en su libro Así en la paz como en la guerra (1964). Gonzalo Solaún, su protagonista —un hombre calvo y gordo que lo mismo puede tener 57 años de edad que 75— disfruta del placer reposado de fumar que aliña con el recuerdo de la comida que acaba de ingerir en compañía de su joven amante, que luce un tractivo tenaz de animal sano. Cabrera Infante enumera esa comida: ostiones, sopa de cebollas al gratin, bistec chateaubriand con salsa de trufas…«Una comida deliciosa (según un gourmet, él mismo) atiborrada de calorías (según la mujer gorda de dos mesas más allá) lenta (según la muchacha) y fastidiosa (según el camarero y el cocinero)».

Luis Dascal, protagonista de La situación (1963) de Lisandro Otero, degusta en el restaurante El Carmelo, el mejor grill-room habanero de los años 50, una langosta termidor y un helado de fresas, pero el almuerzo en su casa no puede ser más cubano: arroz con pollo, plátanos chatinos y ensalada de lechuga. De postre, cascos de naranja con queso crema. Y para rematar, una taza de café negro y humeante.

En «El Ford azul», un cuento de Otero, Antonio concluye una tensa jornada de trajines conspirativos contra el gobierno de Batista degustando al anochecer una sopa china con mucho pan en una de las fondas del Mercado Único de La Habana. Una costumbre muy cubana esa de la sopa china luego de un ajetreado día de brega o de juerga.

En «Morder las bellas rocas» (1968) Otero ofrece el menú del almuerzo en un campamento de hombres y mujeres que acudieron a una zona agrícola para acometer jornadas de trabajo voluntario. La descripción es maestra. Más allá de la comida, el narrador se extrema en detalles que enriquecen la escena y permiten un cuadro vívido de esos almuerzos «campestres».

«La fila comenzó a avanzar lentamente porque habían destapado grandes calderos con potaje de chícharos, arroz blanco y boniato hervido. Tomé una golpeada bandeja de hojalata y el cocinero me echó mi ración con dos cucharones. Fuimos a sentarnos en unos bancos de madera, ante una larga mesa de tabla de palma, en un amplio cobertizo techado con planchas de zinc que hervían con el sol fuerte de la hora. Otros preferían la sombra distante de algún árbol. Los que terminaban de comer iban a fregar sus bandejas en el agua caliente que bullía en un enorme latón calentado por unos leños entre ladrillos. El agua caliente cortaba la grasa y en otro latón el agua limpia dejaba brillantes las bandejas y los vasos de aluminio. Entonces los hombres iban a tumbarse bajo el follaje protector, en algún lugar cruzado por la brisa, y dormían hasta que desaparecía la tirantez de los músculos, para volver un par de horas después al campo».

Poco después del almuerzo, en «Morder las bellas rocas», de Otero, conversan dos mujeres:

«-Tengo hambre.

-Pero si acabas de comer –dijo la flaca.

-Es que no comí postre. Cuando no como postre siento que no hubiera comido».

El dulce es adicción remota del cubano. Algunas crónicas dan cuenta que ya en el siglo XVI el manjar blanco se hacía presente en la mesa criolla. Fue precisamente un plato como ese que enmascaró la dosis pertinente de arsénico que causó la muerte, en 1579, de Francisco de Carreño, gobernador general de la Isla; un comedor de plomo que, como dice Álvaro de la Iglesia en una de sus Tradiciones cubanas, no pudo digerir un dulce.

La cocina ocupa un lugar nada desdeñable en Pasado perfecto (1991) y Vientos de cuaresma (1993) novelas de la tetralogía «Las cuatro estaciones», de Leonardo Padura.

El protagonista de ambas, Mario Conde, oficial investigador de la policía cubana, es un nostálgico incansable: un hombre que siente lástima de sí mismo. Quiere ser escritor y a ratos, muy de tarde en tarde, en efecto, escribe. Es un tronado, vive solo, está a las puertas del alcoholismo y no encaja con ninguna mujer. Ignora por qué es policía, aunque gusta de serlo, pese a que esa profesión condicionó sus reacciones y perspectivas para descubrirle sólo el lado más amargo y difícil de la vida. Ansía desnudarse de su existencia equivocada y encontrar el punto preciso dónde poder volver a empezar, pero se percata muy bien de que nada podrá hacerse de nuevo otra vez y que lo que se hizo es ya irremediable.

Conde tiene un gran consuelo; la amistad de Carlos, un personaje suspicaz y socarrón de más de trescientas libras de peso a quien apodan «el flaco» y que vive atado a una silla de ruedas desde sus días en la guerra de Angola. Su otro consuelo es la comida que Josefina, la madre de Carlos, prepara para ambos.

Es una conjunción de las cocinas española, china, francesa y cubana. Es la cocina casera, con platos cuyas recetas se incorporan a acervo del ama de casa y que ella elabora sin tomar en cuenta su procedencia o nacionalidad. Conde y Carlos comen como endemoniados; después de cada comida la mesas queda como devastada por un desastre nuclear. En una ocasión. Josefina comenta: «Es comida para seis franceses, pero con tragones como ustedes…» Conde, por su parte, piensa que un policía con hambre no puede ser buen policía.

Pero ¡cuidado! las recetas que Josefina regala a lo largo de las novelas de Padura no han de seguirse al pie de la letra. Si bien da correctamente los componentes en cada una de ellas, exagera las medidas. El motivo es plausible. Padura escribe esas obras en lo más duro de la crisis económica de los 90, con el país sometido a un férreo racionamiento alimentario. Entonces, en cada uno de los platos que saca a relucir en sus páginas está el gusto del cubano por la buena mesa, y también el sueño del cubano por la buena comida, que en esa época se tornó casi una quimera. Solo en el mercado negro más sumergido puede Josefina conseguir lo que consigue para su cocina. Conde, el policía, lo sabe. Josefina está en tratos con el diablo, piensa Conde, y no precisamente con Lucifer, sino con un carnicero conocido por ese sobrenombre que le hace un suministro sistemático, clandestino y a sobreprecio de productos que no pueden allegarse libremente.

Pero ¿son esas comidas reales o imaginarias? En Paisaje de otoño, Josefina, antes de servir la mesa, anuncia los platos que conformarán el banquete del día: filetes de ternera enrollados y rellenos con bacon y queso Gruyère y que hará acompañar de arroz blanco desgranado, frijoles negros dormiditos, yuca con mojo, plátanos verdes fritos a puñetazos, cebollas rebozadas, ensaladas, dulce, café… y Conde le escucha el recuento con los ojos enfebrecidos y se niega a creer, tras treinta años de normas estrictas y mesuradas de racionamiento alimenticio, que tales delicias fueran posibles. Pregunta a Josefina: «-Oye, Jose, pero dímelo de una vez ahora que ya no soy policía: ¿de dónde coño tu sacas todas esas cosas?» De la imaginación que tengo, respondió Josefina y Conde ya no tuvo duda: la mujer se comportaba como el mago de circo que hace aparecer, de la nada, un elefante vestido de marinero».

Dice en Vientos de cuaresma:

«Solamente aquel carnicero de apodo infernal podía propiciar el pecado de la gula al que los lanzó la madre de su amigo: increíble, pero cierto: cocido madrileño, casi como debe ser, explicó la mujer [Josefina] cuando los hizo pasar al comedor en el que ya estaban servidos los platos y circunspecta y desbordada de promesas la fuente de carnes, viandas y garbanzos».

Más adelante, en la misma novela, hay esta descripción memorable del ajiaco a la marinera acompañada de los comentarios atinados de Josefina:

«-Ajiaco a la marinera —anunció entonces, y colocó sobre el fogón su olla de banquetes mediada de agua y agregó la cabeza de una cherna de ojos vidriosos, dos mazorcas de maíz tierno, casi blanco, media libra de malanga amarilla, otra media de malanga blanca y la misma cantidad de ñame y calabaza, dos plátanos verdes y otros tantos que se derretían de maduros, una libra de yuca y otra de boniato, le exprimió un limón, ahogó una libra de masas de aquel pescado que el Conde no probaba hacía tanto tiempo que ya lo creía en vías de extinción y otra libra de camarones —también puede ser langosta o cangrejo, acotó tranquilamente Josefina, como una bruja de Macbeth ante la olla de la vida— y por fin lanzó sobre toda aquella solidez un tercio de taza de aceite, una cebolla, dos dientes de ajo, un ají grande, una taza de puré de tomate, tres, no, mejor cuatro cucharaditas de sal —leí el otro día que no es tan dañina como decían, menos mal— y media de pimienta, para rematar aquel engendro de todos los sabores, olores y texturas, con un cuarto de cucharadita de orégano y otro tanto de comino, arrojadas sobre el sopón con un gesto casi displicente. Sonreía cuando empezó a revolver la mezcla—. Da para diez personas, pero con cuatro como ustedes… Esto o hacía mi abuelo, que era marinero y gallego, y según él este ajiaco es el padre de los ajiacos y le saca ventaja a la olla podrida, al potpourri francés, al minestrone italiano, a la cazuela chilena, al sancocho dominicano y, por supuesto, al borsch eslavo, que casi no cuenta en esta competencia de sabores latinos. El misterio que tiene está en la combinación del pescado con las viandas, pero fíjense que falta una, la que siempre se le echa al pescado, la papa. Porque la papa tiene un corazón difícil y estas otras son más nobles».

Más allá del pollo a la Villeroy y del arroz frito, de la fabada y del cocido madrileño, la cocina cubana sobresale en las novelas de Leonardo Padura. En Pasado perfecto, Josefina tienta así el apetito del teniente Mario Conde:

«Oye bien: las malangas que tú trajiste hervidas, con mojo y les eché bastante ajo y naranja agria; unos bistecitos de puerco que quedaron de ayer, imagínate que están casi cocinados por el adobo y alcanzan a dos por cabeza; los frijoles negros que están quedando dormiditos, como a ustedes les gusta, porque están cuajando sabroso y ahora voy a echarle un chorrito de aceite de oliva que compré en la bodega; al arroz ya le bajé la llama, que también le eché ajo… Y la ensalada: lechuga, tomate y rabanitos. Ah, bueno, y el dulce de coco rallado con queso».

Conde, que ante el recuento siente el reordenamiento de su maltratado estómago, no puede, sin embargo, ir a almorzar. Se desquitará en otra ocasión. Entonces

«Se acercaron a la mesa y el Conde analizó las ofertas de Josefina: los frijoles negros, clásicos, espesos; los bistecs de puerco empanizados, bien tostados y sin embargo jugosos, como pedía la regla de oro del escalope: el arroz desgranándose en la fuente, blanquísimo, tierno como una novia virginal; la ensalada de verduras, montada con arte y combinación esmerada de los colores verdes, rojos y el dorado de los tomates pintones: y los plátanos verdes a puñetazos, fritos y sencillamente rotundos. Sobre la mesa otra botella de vino rumano, tinto, seco, casi perfecto entre los peleones».

La cena final de Pasado perfecto vuelve a ser un encuentro de platos de cocinas diversas, tan caro al paladar cubano: bacalao a la vizcaína, arroz blanco, sopa polaca de champiñones mejorada por Josefina con acelga, menudos de pollo y salsa de tomate; plátanos maduros fritos y ensalada de berro, lechuga y rábano.

“Todos los males que se derivan del exceso de comer son menores que los males que se derivan del exceso de no comer”, dice, recordando a Hipócrates, uno de los personajes de Paradiso. Y cita enseguida a San Pablo cuando aconseja al que no come que no se burle del que come y viceversa.

Como Lezama estaba convencido de que el día de su tránsito muchos de sus pecados serían redimidos, gustaba de repetir, aun en los momentos en que se disponía a comer, la copla de san Pascual Bailón para invocar la buena digestión de una buena comida: «Baile en su fogón / san Pascual Bailón. / Oiga mi oración, / mi santo patrón. / Y de mis pecados / me dé remisión». En una de las tantas entrevistas que concedió, dijo el escritor: «Me gustan los placeres de la buena mesa cuando vienen acompañados de la inteligencia… una buena mesa, una buena conversación y un buen mantel renacentista es una de las cosas que más se pueden apetecer en este mundo». Alguien que compartió con él la mesa, aseguró en una ocasión: «Le agrada deslumbrar un poco infantilmente a los comensales (en las comidas de ostentosa vajilla sobre todo) sacando a colación con cualquier pretexto retruécanos, citas de grandes personajes desconocidos y epigramas mordaces sacados de libros olvidados». La comida parecía inspirarlo, aseguraba René Portocarrero; era capaz de conciliar un apetito voraz con una alta espiritualidad y el vuelo poético.

Julio Cortázar recordaba que llevaba cuatro años intercambiando cartas y libros con Lezama, cuando pudo conocerlo personalmente en su primera visita a Cuba, a fines de 1961. El pintor Mariano Rodríguez los reunió en una cena, particularmente exquisita en un momento en que todo faltaba en Cuba, a la que el poeta de Enemigo rumor acudió con un apetito jamás desmentido desde la sopa hasta el postre.

«Cuando lo vi saborear el pescado beber su vino como un alquimista que observa un precioso licor en su redoma, sentí lo que luego Paradiso habría de darme tan plenamente: el deslumbramiento de una poesía capaz de abarcar no solo el esplendor del verbo sino la totalidad de la vida desde la más ínfima brizna hasta la inmensidad cósmica. Recuerdo que pensé en la frase de Descartes, cuando un pedante que lo veía comer con apetito, se maravilló de que un filósofo pudiera ceder hasta ese punto a la sensualidad, y Descartes le respondió: ¿Pero es que creéis, señor, que Dios ha creado estas maravillas para el solo placer de los imbéciles?»

Proseguía el autor de Rayuela:

«Y entonces Lezama empezó a hablar, con su inimitable jadeo asmático alternando con las cucharadas de sopa que de ninguna manera abandonaba, su discurso empezó a crecer como si asistiéramos al nacimiento visible de una planta, el tallo marcando el eje central del que una tras otra se iban lanzando las ramas, las hojas y los frutos. Y ahora que lo digo, Lezama hablaba de plantas en el momento más hermoso de ese monólogo con que le agradecía a Mariano su hospitalidad y nuestra presencia; recuerdo que una referencia a la Revolución lo llevó a mostrarnos, a la manera de un Plutarco tropical, las vidas paralelas de José Martí y Fidel Castro, y alzar en una maravillosa analogía simbólica las imágenes de la palma y de la ceiba, esos árboles donde parece resumirse la esencialidad de lo cubano. Y también recuerdo que en un momento dado el camarero se acercó para retirar los platos, y que Lezama interrumpió su soliloquio para mirarlo con una cara de bebé afligido y enojado al mismo tiempo, mientras le decía: «Yo he venido aquí para hablar con mis amigos, pero esa no es una razón para que usted se lleve la sopa».

El poeta Nicolás Guillén tenía también un recuerdo. Almorzaban en la sede de la Unión de Escritores y Artistas, tras la clausura de una larga reunión. Lezama había concluido ya su ración cuando detectó un bistec solitario y abandonado en una fuente cercana. «¿Sería usted tan amable de traspasar a mis predios ese pobre bistec que se ha quedado huérfano y que yo puedo ayudar con mis mandíbulas? —pidió a uno de los comensales.

En los años 40 y 50 su presencia se hizo habitual en el café La Lluvia de Oro, de la calle Obispo. Allí, al final de la tarde, disfrutaba de una primera cerveza que dedicaba a la amistad; la segunda, la ofrendaba a la salud y la tercera a la alegría… A la cuarta, la de la locura, no llegaba nunca. Gustaba frecuentar además el café de Reboredo, y no era raro que en compañía del pintor Mariano Rodríguez acuda alguna que otra vez al Sloppy Joe, uno de los mejores bares de la capital. Allí, Darío, uno de los cantineros se encantaba con el verbo de Lezama y en más de una ocasión invitó a un trago más a ambos artistas con tal de que permanecieran por más tiempo en el lugar. De sus meriendas en sus días de empleado público dejaron constancia sus compañeros de trabajo. Gustaban a Lezama los tamales, los pasteles de fruta, las empanadas, las galletas de sal. Mientras la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación tuvo su sede en el Palacio de Bellas Artes, Lezama prefirió la cafetería América para sus meriendas. Sobre las diez de la mañana solía coincidir en aquel establecimiento de la calle Galiano, con Mariano, Víctor Manuel, Abela, Loló Soldevilla.

Recuerda una de sus compañeras de trabajo: «Hay que hablar también de su generosidad, cualidad humana que quizás fue una de las que mejor lo definió. Todo lo daba y compartía, desde la merienda hasta los conocimientos. Por las mañanas mandaba a buscar unas meriendas descomunales, para él y para brindar a sus compañeros de trabajo y a los visitantes. Me acuerdo de unas empanadas de guayaba que compraba a menudo; ni antes ni después he comido cosa igual. A veces yo le reñía por comer tanto, a lo cual me respondía con ingenuidad: Puedo comer con entera libertad porque cada día me desayuno una toronja.».

Roberto Fernández Retamar evocó en un poema sus comidas con Lezama en el desaparecido restaurante Cantón, encuentros que Lezama ansiaba repetir, como expresa explícitamente en una carta que en noviembre de 1957 dirige al autor de Buena suerte viviendo y a su esposa, entonces en New Haven, Estados Unidos: «Saber que pronto nos reuniremos de nuevo en el restaurante chino, de tan penetrante sencillez imperial».

Precisa Fernández Retamar en su «Un cuarto de siglo con Lezama»: «No obstante ser un hombre pobre, cuando cobraba acostumbraba convidar a sus amistades más cercanas a comer en algún restorán habanero. Con mi esposa y conmigo… fue más de una vez a sitios donde vendían comidas chinas, en general, bastante humildes y baratas, pero que él siempre magnificaba y veía feéricamente. Sin embargo, lo curioso en Lezama es que supo vivir de modo feérico y tener, a un mismo tiempo, los pies afincados en la tierra. Comunión que se aprecia también en su obra literaria, hecha de los elementos más suntuosos o fantásticos y de las cosas más inmediatas».

¿Cómo eran aquellas comidas del Cantón? Recuerda Fernández Retamar en su poema:

«Y no hacíamos demorar más el ritual del Cantón.

(…)

La noche se abría, por supuesto, con mariposas.

Aparecían platos suspensivos, bambú y frijoles trasatlánticos

Junto al aguacate y la modestísima habichuela.

Ya habían saltado del cartucho previas empanadas,

Y por encima de alguna sopa y del marisco misterioso,

La espuma de la cerveza humeaba hasta adquirir la forma

De una Etruria filológica, calle Obispo arriba,

Posiblemente con Víctor Manuel, una pesada mañana de agosto.

(…)

Todavía nos esperan extrañas aves

Posadas en los adverbios, arpas para ser reídas hasta la última cuerda,

Cimitarras entreabiertas, abandonadas por el invisible camarero

Que sirve el té frío con limón, porque aquí el café es muy malo.

Aunque, a la verdad, no puede pedirse más por un peso».

Si con Fernández Retamar visita restaurantes chinos, con Nicolás Guillén recurre a una casa de comidas árabes sita en la calle Indio. En verdad, mientras pudo moverse en taxis, que se irían haciendo cada vez más escasos desde finales de los años 60, o encontró a quien pudiera conducirlo en automóvil, Lezama visitó con frecuencia todos los buenos restaurantes de La Habana: La Zaragozana, La Roca, El Conejito, El Centro Vasco… El Patio, en la Plaza de la Catedral y 1830, al final del Vedado, fueron los preferidos en sus últimos años. Nunca gustó de La Torre, también en el Vedado, por la cantidad de pisos que se vería obligado a subir; temía a los elevadores. Lástima, porque al eludirlo en sus itinerarios se privó de una vista de La Habana que corta el aliento. La Bodeguita del Medio tampoco le gustaba; lo deprimía con sus paredes escritas de arriba abajo y lo estrecho y caluroso de su local. En todos los restaurantes, el ritual era el mismo: repasaba lentamente la carta, hacía todo tipo de preguntas al camarero antes de decidirse, saboreaba la buena comida con un regodeo sutil y, a la vez, rabelesiano, y al final no dejaba una sola migaja en el plato. Y no era raro que en un restaurante de cocina española, rematase su cena con ese postre criollísimo que son los cascos de guayaba con queso blanco.

Era enorme su devoción por los dulces cubanos. Se maravillaba con las yemas dobles que le llevaban Carmen e Irene, las hermanas de Amelia Peláez, y, como a dos clásicos, comparaba el Saint-Honoré que elaboraban por encargo en la dulcería Lucerna, de la calle Neptuno, especializada en pastelería francesa, con el flan de coco criollo que la poetisa Fina García Marruz preparó para él en no pocas ocasiones. Conservó hasta la muerte el hábito materno de los dulces caseros, que mantuvo, primero, Baldomera —la Baldovina, de Paradiso— y hasta el final su esposa María Luisa: la malarrabia, el boniatillo, el coco rallado, el arroz con leche, las panetelas… eran para él una fiesta en la sobremesa. Podía disertar largamente sobre el aguacate, así como de las cualidades alimenticias de las frutas y, en particular, de las tropicales que, en su opinión, aventajaban a las otras en la superioridad de su pulpa.

El escritor Reynaldo González lo visita una tarde de 1970. Viene de la zafra azucarera con regalos para el amigo: un mazo de cañas de azúcar, otro mazo de tabacos, una botella de ron añejo… «Hombre, parece usted uno de los reyes magos que visitaron el pesebre del niño Jesús», comenta el poeta y añade: «Pues yo también estoy preparado para la fiesta». Y pide a su esposa que sirva la champola de guanábana que mandó preparar temprano. Dice en alusión a esa sabrosa bebida: «A fin de cuentas, cuando los guerreros, luego de encarnizadas campañas, se sientan a recapitular, deben hacerlo tomando el vino de su tierra».

Virgilio Piñera dejó constancia de esa devoción por los dulces al hacer el recuento de una celebración del santo de Lezama —19 de marzo; día de San José— en la intimidad de la casa del poeta, en Trocadero, 162. Asisten el doctor José Luis Moreno del Toro y su esposa Onilda; el poeta y dramaturgo José Triana y su esposa Chantal; el pintor y diseñador Umberto Peña, el teatrista Armando Suárez del Villar, el arquitecto Armando Bilbao y el propio Virgilio.

«Aún no disipados los ecos de las divinas décimas de Triana comienza el ambigú: se sirve el pudín (obsequio de la gentil Onilda), claro está un plum-pudding con pasas y nueces; se sirve el dulce de coco o de frutabomba hechos por las aristocráticas manos de Chantal… se sirve, en fin, el liqueur y alguna que otra friandise…» escribe Virgilio. Precisa que siguen las fotos de rigor, y continúa:

«Entretanto, chistes, risitas, bromas, más liqueur, la vida es un contento, algún que otro bostezo, pero muy disimulado y que casi parece un melisma; recordatorios y veladas alusiones al San José del año pasado… Y la noche avanzando implacable, haciéndose más noche eterna y artera, y más liqueur, no más dulce porque se empalagarían, pero no obstante, no es que insista, pero acepte usted este pedacito de pudín… y este turrón de coco… y la noche sigue en su incesante avance, semejante a la historia, y se diría que nos va sepultando en un polvo impalpable, no precisamente de estrellas, sino de ese otro, tan feo, llamado ceniza. Ahora la velada se ha cambiado de agradable en pompeyana, ya la lava empieza a ascender y casi llega al borde de los sillones, pero no habrá catástrofe pues el santo patrón José hace tiempo que tiene probados sus diez y seis cuarteles de inmortalidad. Así pues, más liqueur, más noche, más coco, más fruta bomba, más fotos. Hasta que llegue la extremaunción».

El propio Lezama memorizó el menú de la cena con que lo congratularon los esposos Vitier-García Marruz por la publicación de Dador. Dice en una carta a su hermana Eloísa: «Me invitaron los Vitier a una comida hecha toda por Cleva [Solís]. No puedes imaginarte la gracia poética de Cleva preparando una comida de estilo. Ya desde los preparativos empieza a transfigurarse, su arte culinario es todo de inspiración. Hizo un plato de camarones que fue para mí muy emocionante, pues con pimientos grabó encima del plato de camarones: DADOR. Y estaba, además, delicioso. La casa de los Vitier pareció aquella noche, inolvidable para mí, que se iluminaba por la amistad y la poesía».

Cleva por su parte recordaba más de veinte años después la ensalada de aguacate y piña que preparó aquella noche. «La decoración del plato lo regocijó de lo lindo. Yo le pedí: Lezama, esta noche tiene que decirnos algunas de esas cosas tan hermosas que usted sabe improvisar. Nos habló largamente de Manuel de Zequeira, el autor de “Oda a la piña”, y la disertación tuvo toda la riqueza de su verbo. Nosotros estábamos muy alegres, y disfrutamos a plenitud ese fascinante sucederse de su inagotable fantasía».

La pierna de cerdo Guacanayabo, que el chef cubano Gilberto Smith, el llamado Mago de las Salsas, elaboró para él, hacía las delicias del poeta. No se conservan los detalles de una sola comida de Lezama con Gastón Baquero en El Palacio de Cristal, posiblemente el mejor restaurante habanero de los años 40-50, en la calle Industria, al fondo del Capitolio, cuyo local con el tiempo, antes de desplomarse, corrió el triste destino de servir de albergue a un taller de taxidermia. En su diario —anotación correspondiente a 19 de marzo de 1957— consiga escuetamente: «Por la mañana, almuerzo con Gastón Baquero. Comida francesa con simpática verba criolla». De las comidas del grupo Orígenes en Bauta quedan solo fotografías. Sí se conserva, guardado en el recuerdo de la muchacha que lo acompañó esa noche, una comida suya en el restaurante Miami, en Prado y Neptuno: pastel de ave, como entrante; langosta termidor, como plato fuerte; como postre, algo cuyo nombre ella no pudo retener, pero que llevaba varias frutas. Pidió el poeta además, precisaba ella, un coctel Glover Club.

«Te invito a comer al mejor restaurante de América», dijo en una ocasión a otra amiga. Aceptó esta la invitación y se interesó por saber cuál era esa casa de comida tan bien ponderada. Galante como era, Lezama le dio esta respuesta: «No importa cuál sea, porque con solo acudir tú, lo harás de seguro el mejor del continente».

Una noche, el poeta español José Agustín Goytisolo quiso sorprenderlo con un festín. Organizarlo fue fruto de una conspiración entre la esposa de Goytisolo y el capitán de uno de los restaurantes del Hotel Nacional de Cuba —posiblemente el Comedor de Aguilar— y la complicidad de Haydée Santamaría y Celia Sánchez, que aportaron, en secreto, alimentos y bebidas.

En aquella época, las comidas aun en los restaurantes, con su ineludible crema de queso, llegaban a hacerse reiteradas y cansonas. Lezama pensó que aquella noche habría más de lo mismo y, al sentarse a la mesa, comentó:

-Bueno, volvamos al rito consuetudinario, a la comida de todos los días.

-¿Y por qué tiene que ser lo de todos los días? ¿Por qué no puede haber hoy algo que no sea lo habitual?, preguntó la señora Goytisolo y, volviéndose hacia el maître, añadió:

-¿No tendrá, por ejemplo, unos entremeses variados? ¿Alguna sardina?

Lezama la miró como diciéndole: Esta muchacha no sabe dónde está. Pero para su asombro la respuesta del maître fue afirmativa. Lezama se creció en su asiento y, con ojos brillantes e incrédulos, preguntó: ¿Es cierto? Volvió a responder afirmativamente el empleado y Lezama advirtió:

-Entonces, joven, procure que en ese entremés las sardinas irradien su dominio.

Según el relato de Goytisolo siguieron al entremés pastas italianas, coctel de camarones, carne… Puntualizaba el poeta español: «Para él, que creía en los milagros, ese día fue uno de los que, de estar vivo, recordaría entre los más felices».

A recepciones y cocteles asistía únicamente si podía asegurarse un vehículo que lo llevara y lo regresara luego a su casa. Al día siguiente no era raro que comentara con compañeros de trabajo o visitantes amigos los platos que había degustado en el convivio. Una vez en que lo hacía, su interlocutora le pidió que cambiara de tema pues a ella la comida no le interesaba. «Ah, perdone, es que olvidé que usted se alimenta con el néctar de las flores».

En años finales le obsesionaba que pudieran faltarle los medicamentos antiasmáticos y la comida. Si bien ya para entonces su cena se limitaba a una taza de café con leche acompañaba de abundantes rebanadas de pan, y la toronja del desayuno la sustituía una taza de té, nunca tuvo menos de cinco platos en su mesa a la hora del almuerzo. Un día en que discurría con la doctora Ada Kourí, médico de cabecera de su esposa María Luisa, comentó que su gordura era glandular, lo que motivó la rápida respuesta de la destacada cardióloga: «Lezama, en los campos de concentración de Hitler no se vio un solo caso de gordura glandular… Si no hay comida, no hay gordura».

Hacia 1830 los hijos del país comenzaron a tratar de diferenciarse de los españoles. Pintaron las fachadas de sus casas con colores diferentes, otras fueron sus diversiones y prefirieron el café fuerte y amargo sobre el chocolate caliente. Fueron distintas también sus comidas: el arroz con frijoles negros se impuso al pan mojado en guiso de los peninsulares. Estaba naciendo la nacionalidad cubana.

Escribe Lezama Lima en Paradiso: «la cocina [cubana] que parece española, pero que se rebela en el 68». En efecto, la Guerra de los Diez Años abrió la saga de las comidas mambisas, de la que los propios insurrectos dejarían testimonio, una comida «rebelde» e «improvisada», ligada con usos y gustos campesinos y que hermanó clases y razas. De sus platos se habla en extenso en la novela El cafetal azul, de Julio Rosas, escrita hace unos cien años y que permanece inédita y de la que Cintio Vitier y Fina García Marruz reprodujeron partes en su Flor oculta de poesía cubana (siglos XVIII y XIX).

Para Lezama, la cubana es una cocina con apoyo escaso en el tipicismo y que huye, al mismo tiempo, de lo rebuscado. No se deriva solo de la española, aclaremos. También de la africana y tomó elementos de la cocina francesa, de la china, de la caribeña, lo que dio por resultado una cocina con acento propio. Una cocina, advertirá el escritor, que forma parte de nuestra imagen.

Hay en su obra no pocos ejemplos de lo que él consideraba la voluptuosidad y la sorpresa de nuestra culinaria. Sobre todo en Paradiso; no así en Oppiano Licario, en la que los personajes son invitados a comer, comen o ya han comido sin que el lector sepa apenas los platos que degustan. O para decirlo como Lezama, los platos que se “incorporan”.

Porque para el poeta, la mayor parte de los pueblos, principalmente los europeos, fuerzan o exageran una división entre el hombre y la naturaleza. No así el cubano que, al comer, incorpora la naturaleza.

«Parece que incorpora las frutas y las viandas, los peces y los mariscos, dentro del bosque».

Ciro Bianchi Ross

Santa Amalia, 11 de junio, 2010